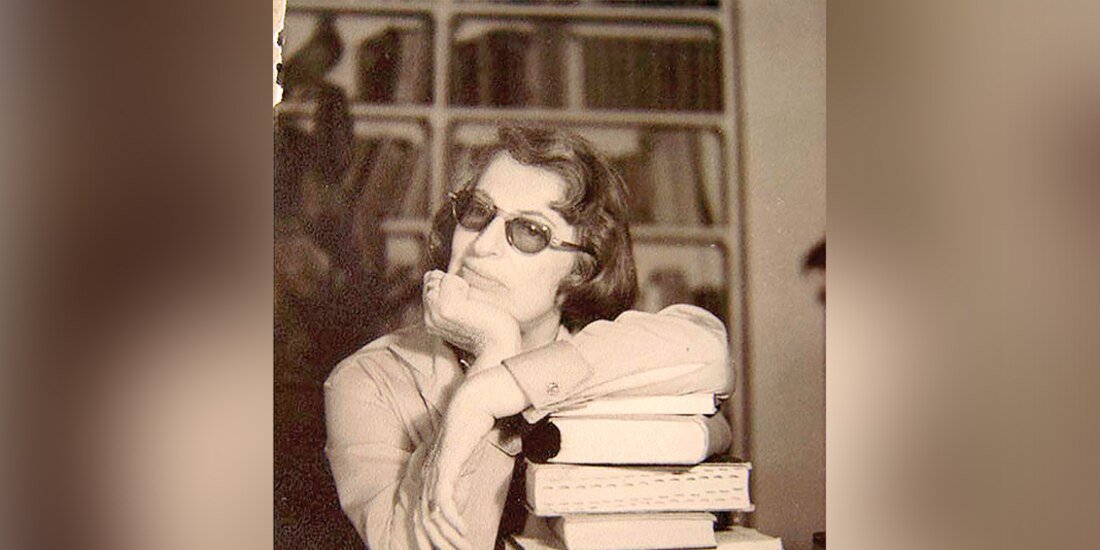

Demasiado importante como para no tomarla en cuenta y demasiado esquiva como para ocupar una posición central, Silvina Ocampo ocupa un lugar singular y paradójico en la literatura argentina: es la más canónica de los escritores raros y la más extraña de los canónicos. Por si fuera poco, y como diversos críticos han repetido una y otra vez, mientras que su escritura parece venir de ninguna parte y es imposible encontrar un precursor evidente, su influencia es notable, tan discreta como decisiva, a tal punto que las literaturas argentina y latinoamericana no serían las mismas sin ella.

Nacida en 1903, en Buenos Aires, Silvina Ocampo fue la sexta hermana de una de las familias más ricas y aristocráticas (rara vez ambas características van de la mano en todo su esplendor) de la Argentina de entonces. Este hecho, el de ser la hija menor de unos padres a quienes se les pasaba la vida empacando el equipaje para el viaje a Europa (con vaca incluida, para que las niñas tuvieran leche fresca durante la travesía), hizo que ella misma se denominara como “el etcétera de la familia”. Era una posición no tan distinta de esa a la que intentaron relegarla en la vida literaria, y que ella, parece ser, tanto en la casa paterna como en la historia de la literatura, pareció no sólo asumir con gusto, sino incluso propiciar.

De igual forma en que a la niña Silvina le gustaba permanecer en las áreas de la servidumbre en lugar de hacer vida social en los elegantes salones de la familia, su escritura fue a contracorriente de lo que era necesario escribir para ser aceptada incondicionalmente y sin los reproches que sus mejores lectores —su hermana Victoria o Borges, por ejemplo— se apresuraban a hacerle, tras los elogios, a veces desmesurados, que por la cercanía personal se sospechaban otro compromiso de sociedad. Esta situación fue visible desde el primero y probablemente el más enigmático de sus libros, Viaje olvidado (1937).

Durante décadas se ha considerado este libro de cuentos como un portentoso despliegue de imaginación y como la expresión de una sensibilidad única, ajeno, sin embargo, a la lógica con que se ha ido construyendo la literatura argentina. Dicho en otras palabras, Viaje olvidado sería un fenómeno colorido, pero sin la menor trascendencia en el juego de influencias y rechazos en el que finalmente se articulan todas las literaturas. Nada más lejos de la verdad. En Viaje olvidado predominan las imágenes poéticas, la sensibilidad perversa y naïve, el lenguaje lírico y excéntrico, pleno de esa “inocente crueldad”, como Borges caracterizó la pluma de la menor de las Ocampo, pero a la vez constituye el punto fundacional de la literatura fantástica que empezaba a gestarse en el Río de la Plata.

"En Viaje olvidado predominan las imágenes poéticas, la sensibilidad perversa y naïve, el lenguaje lírico y excéntrico, pleno de esa inocente crueldad, como Borges caracterizó la pluma de la menor de las Ocampo".

Aunque con su espíritu bélico algo decaído, las vanguardias todavía estaban en boga en los treinta, y aún no quedaba en claro lo que vendría después. Los poemarios vanguardistas de Borges se sentían ya lejanos, y por más que la publicación de Historia universal de la infamia (1935) anunciara algo nuevo, estaba lejos de tomar forma. De ahí la importancia de Viaje olvidado, que a través de cuentos breves, a veces de trama tan tenue que se aproximan a la viñeta o al poema en prosa, supo tender un puente entre lo mejor del discurso vanguardista, despojándolo de sus estridencias para conservar sus auténticos hallazgos, y la creación de narraciones inquietantes, como las de “Paisaje de trapecios” o “El caballo muerto”. En ellas, el elemento fantástico es a veces una simple insinuación, una posibilidad de la realidad o una interpretación del lector, y otras, la única lectura posible.

EL PRIMER PÁRRAFO del libro (es decir, el párrafo inaugural de la obra de Ocampo), “Cielo de claraboyas”, no puede resultar más significativo:

La reja del ascensor tenía flores con cáliz dorado y follajes rozados de fierro negro, donde se enganchan los ojos cuando uno está triste viendo desenvolverse, hipnotizados por las grandes serpientes, los cables del ascensor.

Hay aquí una visible contraposición entre la reja del elevador —tan barroca y art déco— con el mecanismo racional de sus cables. En esta tensión entre la ensoñación de lo poético y la eficacia del mecanismo se desarrollará toda la obra de Silvina, a veces balanceándose hacia un lado (lo poético en Viaje olvidado), hacia el otro (el énfasis en la trama en Autobiografía de Irene) o encontrando un imposible equilibrio en sus libros más celebrados (La furia y otros cuentos y Las invitadas).

Abundan en Viaje olvidado las metáforas, a veces auténticas greguerías (“Las almohadas eran caracoles blancos donde se oye de noche el ruido del mar, sin necesidad de estar embarcada”), las metonimias y las sinestesias (“Y pasaron los días de verano con pesadez de mano blanda y sudada, con cantos de mosquitos finos como alfileres”), a tal grado que la anécdota, por perturbadora que resulte, queda relegada a un segundo plano. No obstante, el mal ya estaba hecho: Silvina, en algunos de los cuentos más cuentos de Viaje olvidado, había tomado las innovaciones vanguardistas como un recurso y no como un fin en sí mismo, con lo que demostraba que la imaginación más desbordada no tenía nada que envidiarle al catálogo de locuras de la vanguardia pura y dura, no estaba peleada con la creación de una trama lógica en su sinsentido.

La primera reseña de Viaje olvidado fue publicada, faltaba más, en Sur, por la pluma más incómoda y más autorizada para hacerlo: la de su hermana Victoria (cuyas siglas, para colmo, eran las mismas que las del libro). Aunque Sur apenas cumplía el sexto de sus cincuenta años de existencia, ya era el centro de la vida literaria, y la reseña marcaría la forma en que Silvina sería leída en adelante. Victoria Ocampo, ya convertida en la generosa dictadora de la élite cultural argentina, resalta el contenido autobiográfico de los cuentos de su hermana, circunstancia que habría pasado desapercibida para cualquier otro lector, y lo hace de una manera simpáticamente soberbia: “Hace mucho tiempo que conozco a Silvina Ocampo. Hasta recuerdo mejor que ella ciertos acontecimientos de su vida: su bautismo, por ejemplo”.

Este comentario, no exento de ternura, más si hablamos de Victoria Ocampo, se convertiría en una condena para Silvina: desde entonces y hasta ahora, la lectura autobiográfica ha dominado su obra, a lo que desde luego también contribuye su misteriosa vida. Cada lector lee lo que quiere y como quiere, está de más decirlo, pero cuando la lectura biográfica —la más sugerente y la más pobre de las posibles— se vuelve el único camino de interpretación, cualquier literatura queda reducida a un montón de anécdotas ficcionalizadas. Eso, en buena medida, le ocurrió a Silvina.

Por otra parte, Victoria se muestra particularmente severa al juzgar la incorrección lingüística de su hermana, que, combinada con un supuesto y esporádico mal gusto, daría por resultado imágenes “atacadas de tortícolis”. Según Victoria, Silvina cometía fallos gramaticales graves, frutos del descuido y de su formación lectora en lenguas extranjeras. Curiosamente, Silvina aparecería de este modo como una Roberto Arlt de la aristocracia, cuyo español defectuoso produciría, a pesar de las reprimendas de la directora de Sur, una lengua más ancha, más libre, más rica. No obstante, para bien o para mal, el regaño surtió efecto y el estilo de Silvina en sus libros de cuentos posteriores, si bien nunca perdió el sello perverso, marca de la casa, cedió en parte a los llamados de atención. Sería hasta sus últimos títulos (Cornelia frente al espejo y Las repeticiones) cuando, de nueva cuenta y ya sin obligación de demostrar nada ni tener que agradarle a nadie, Silvina regresó a ese encantador desorden y rompió todas las convenciones narrativas al mezclar puntos de vista, dejar tramas inconclusas, crear digresiones que se terminan comiendo al cuento y demás fallos que escandalizarían a cualquier maestro de taller literario.

Por supuesto, no todo en la reseña eran reproches de hermana mayor que le desea lo mejor a la pequeña, y la primogénita era demasiado buena lectora para pasar por alto la mayor virtud del libro: “esta coalición de una realidad que se ha vuelto irreal y un sueño que se ha vuelto realidad nunca me ha impresionado tanto como en el Viaje olvidado”. Acababa de nacer, oficialmente, la literatura fantástica del Río de la Plata.

Tres años más tarde, en 1940, según aparecían los nombres en la edición original, Borges, Silvina y Bioy Casares (con quien se casaría ese mismo año) publicarían la influyentísima Antología de la literatura fantástica. Es imposible saber qué participación tuvo cada uno de ellos, por más que el papel de Silvina Ocampo, no es ninguna sorpresa, haya sido menospreciado por sus compañeros y por críticos de toda clase. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza es que, de la obra publicada hasta entonces por los tres, la que más se asemeja al material seleccionado son las estampas fantásticas de Ocampo, por lo que no es difícil imaginar que su gusto fue determinante. Un año antes, en mayo de 1939, Borges publicaba en Sur su primer cuento borgeanamente fantástico, “Pierre Menard, autor del Quijote”, dedicado, sin mayores explicaciones y por motivos que desconocemos pero presentimos, a Silvina Ocampo. Ese mismo año decisivo de 1940, Bioy Casares publicó La invención de Morel, el último de estos títulos fundacionales, tras los cuales la literatura latinoamericana fue definitivamente otra.

"Silvina aparecería de este modo como una Roberto Arlt de la aristocracia, cuyo español defectuoso produciría una lengua más ancha, más libre, más rica".

En realidad, es imposible explicarse la obra e incluso la vida de cada uno de los antologadores sin los otros dos. Borges siempre prefirió a la Silvina poeta, sobre todo a la de Enumeración de la patria, especie de Suave patria albiceleste —una de las pocas coincidencias literarias de los tres era la devoción a López Velarde—, mientras que sus cuentos, repletos de niños crueles y de adultos infantilizados, lo escandalizaban. Menos se sabe de lo que Silvina opinaba de Borges, a quien invitó a cenar a su casa, diario, durante décadas, lo que lo convierte seguramente en el mayor gorrón de la literatura universal, pues además se daba el lujo, con desparpajo, de criticar la cena y los gustos literarios de su anfitriona. De ese modo se lee en el Borges de Bioy, así como en Los Bioy de Jovita Iglesias, el ama de llaves del matrimonio, y en La hermana menor, biografía que le dedicó Mariana Enriquez a Silvina Ocampo, a la que este artículo debe no sólo muchas de las anécdotas que reproduce, sino una nueva forma de leer a la autora de La furia.

Durante los siguientes veinte años se publicaron los principales títulos de la narrativa fantástica rioplatense, varios de los cuales se cuentan entre los mejores de nuestra lengua: Borges recopiló en Ficciones y El Aleph sus cuentos dispersos en revistas; Silvina Ocampo publicó La furia, donde se incluye el inolvidable “La casa de azúcar”; Bioy Casares, además de El sueño de los héroes, escribe sus mejores relatos; Cortázar, quien consideró a Silvina una gran escritora, tras la publicación de “Casa tomada” por Borges en Los anales de Buenos Aires, da a imprenta Bestiario y Final del juego; por último, Felisberto Hernández, quien hereda de Silvina la convicción de que los objetos viven a su manera y se dedican a conspirar contra nosotros, publica en Montevideo El caballo perdido y Las Hortensias.

A pesar de esta impresionante lista de obras, no fue sencillo que la literatura fantástica ocupara la posición central que le correspondía, y durante décadas los intelectuales la vieron como una forma escapista y elitista, fría, alejada del compromiso sartreano. Si a sus oponentes no les quedó más remedio que rendirse frente a la incontestable obra de Borges, Silvina sigue siendo relegada del centro del canon argentino, ya sea por “no saber escribir”, por aristócrata, por ser mujer o por ser autora de una literatura personalísima. En todo caso, su influencia está más vigente que nunca: se refleja en los cuentos de Samanta Schweblin y de Mariana Enriquez, y también en las fábulas escabrosas de Mario Bellatin o en los meditados descuidos de César Aira.

En lugar de quejarse y de reclamar reconocimiento para la obra de Silvina, sobre todo para la cuentística pero también para la poética, quizás habría que celebrar que la suya es la posteridad más feliz a la que puede aspirar un escritor: la de siempre ser leído —por pocos pero fieles y constantes lectores, fuera de los programas escolares— como quien atesora un secreto que de vez en cuando revela a quien lo merece.