El recorrido que hacemos a lo largo de la vida nos conduce a una duda insalvable: cuántos de nosotros o conjunto de yoes se cobijaron a la sombra de nuestro nombre o de una pila de libros. ¿Cuántos Borges se anidaban en aquel anciano que vimos disertar mirando hacia una lontananza imaginaria? El cambio reposa como un paquidermo imperturbable: sólo el cambio posee un centro de gravedad, aunque éste sea ilocalizable. Aparentamos haber tenido una vida desgraciada o hermosa a costa de un pasado que en su afán de sobrevivir en la memoria se convierte en un misterio que uno intenta desentrañar a cada momento. Nada más inútil que preguntarnos quiénes fuimos o seremos: la barca que lleva nuestro nombre asila a varios pasajeros.

Si se piensa en un escritor o escritora jóvenes uno piensa en quien todavía no posee la experiencia suficiente, o que no ha recorrido el camino que le dará verdadera gravedad a su obra. Supongo que dar crédito a una idea semejante se aproxima peligrosamente al disparate. La literatura no se relaciona amablemente con la edad de quien se refugia en la escritura, pero sabe o es capaz de reconocer el talento del que se alimenta. Los animales reconocen a su presa apenas la presienten. La juventud es una definición que en las letras se devela relativa: la muerte nos acecha sonriente porque sabe que el movimiento nos disolverá a cualquier edad o fortaleza. Cada niño lleva un viejo en sus brazos, un viejo que anhela caminar sobre sus propios pasos.

MÁS ALLÁ DE ESTA BREVE introducción he querido escribir un bosquejo o una somera sospecha de cinco escritores que la atribulada comunidad literaria considera jóvenes, puesto que no hace muchos años rebasaron la treintena de años o caminan sin prisa aparente hacia la cuarta década de respirar entre nosotros. Comparto la apreciación de un lector que se considera atento a los fraudes comunes en las artes, pero también a esas voces singulares que todavía hacen de la literatura un estímulo vital. A excepción de uno, Mikel Ruiz —que es chiapaneco—, el resto nació en Oaxaca. ¿Es importante nombrar la tierra donde han crecido? La finalidad de esta breve semblanza no es relacionarlos a través de sus raíces a pesar de que, como suele suceder con la edad, la sagacidad de la escritura no depende absolutamente de un árbol genealógico, del clima o la gastronomía. No estoy escribiendo de príncipes o duquesas, ni tampoco de bisutería artesanal, sino solamente de escritores relevantes o artistas a los que conozco personalmente, sea leyendo sus obras y conversando con ellos como lo hacen los escritores entre sí: desconfiados y alertas, dispuestos e inconformes.

Quizás a todos ellos los una el desgarbo de la intimidad, la pasión por la lectura, mas sobre todo el hecho de que nos traen noticias de universos narrativos poco comunes. Perla Muñoz ha escrito un libro de relatos que, de inmediato, me hizo pensar en Inés Arredondo, pero pleno de una fuerza devastadora que nace de la extrañeza del haber nacido. En Desquicios (Editorial Avispero, 2017) me ha sucedido lo que, me parece, tendría que hacer cualquier libro abrumador: convertirme en testigo de su aventura dramática, no sólo en intérprete que acomoda las letras según su vestimenta.

En "Niebla", relato que abre el libro, dos niños hablan entre sí, murmuran y gruñen, cuentan historias que son sensaciones: “Ella le cuenta sobre la ciudad: un lugar que es el estornudo más largo y peligroso de Dios”. Su madre, una mujer que recién ha dejado atrás los 20 años, obnubilada y espectral, “Lamía sus espinas y luego lloraba de felicidad”. Es posible que la literatura legítima sea la que no nos remite a su naturaleza, no se vende a sí misma como un apartado del espíritu o una mecánica que posee ciertas finalidades, sino que se presenta como olvido, como una voz que procede de un espacio remoto, cruel y perturbador, así la furia sosegada de Perla Muñoz. Atentos a la vocinglería del mercado, al chismorreo de los muertos no logramos leer y atender a las voces literarias más audaces: no lo necesitan porque, es evidente, se encuentran ya en sí plenas de ser.

Los une el desgarbo de la intimidad, la pasión por la lectura; traen noticias de universos narrativos poco comunes

“¿ALGUIEN QUE TE HABITA brevemente, apenas un segundo, puede existir en ti eternamente?”. Se lo pregunta Ka, persona o sombra de Caballo fantasma (Almadía, 2020), la novela de Karina Sosa, historia de una soledad o de una pausa sideral. No se trata, hecho más que confortable, de un diario íntimo o de una bitácora de ocurrencias sentimentales como se acostumbra hoy en una extensa región de la literatura. Cuando en una novela se cita o alude a un escritor o la línea de alguno de sus libros se invita a un cómplice, se da lugar a un aforismo o a una luz pasajera. En el libro de Karina acontece además que las voces permanentes de sus lecturas y su legítima atracción por la literatura no son impostadas, pero sí fieles a la infelicidad de su alegría mesura-

da; Macedonio Fernández, Marina Tsvietáieva, Robert Musil han ocupado una habitación en la memoria de Karina. “Un caballo puede llevar encima la melancolía de un hombre”, le ha dictado una ensoñación, una voz disimulada y, sin embargo, bien fundada; el libro, sutil y tan cuidado como un hermoso jardín o una celda impecable, culmina confesando a través de un verso del poeta Antonio Gamoneda: “Pienso en el día en que los caballos aprendieron a llorar”.

“¿Qué los indígenas hablan y piensan en plural? Invención de antropólogos. Yo soy de Chamula y pienso en singular”. Leo el manifiesto anterior en La ira de los murciélagos (Camelot America, 2012), libro de Mikel Ruiz, escritor chiapaneco que se aposentó en el castellano después de habitar desde su nacimiento la lengua tzotzil. Cuando la violencia entra en la palabra no se amilana o se convierte en conjuro: más bien conmueve hasta los huesos mismos. Cuando la ficción queda sepultada bajo los horrores de la vida cotidiana, las armas, la crueldad de los grupos delictivos, entonces busca desaparecer como arte y transformarse en documento, testimonio o crónica de la maldad. La obra de Mikel hace que la ficción sea peligrosa, característica que yo demando al arte que no es pasajero y desconoce la pausa porque, en cualquier momento, la batalla despierta. Un narcotraficante tenebroso y criminal se relaciona con un escritor que hace de la literatura remanso efímero, duda y también enfrentamiento entre la lengua indígena y la escritura en castellano. La literatura no es para él pasatiempo, sino un mundo menos violento al que lo condenan los caciques criminales de las comunidades que, sólo en la mente de un ser cándido, viven en paz conservando tradiciones y justicia. Un joven escritor chamula se enfrenta al hecho de que el hampa de su pueblo lo vuelve viejo. Acude a la lectura de obras de Ibargüengoitia, Mary Shelley, B. Traven, incluso Ricardo Pozas, ¿pero quién alivia el destino de un escritor al que humilla el asedio de los matones? Un escritor que, lo escribe Ruiz, le teme al lenguaje porque lo respeta y le devuelve la vitalidad siempre extraviada. Ese temor ha creado hoy a un escritor de primera línea.

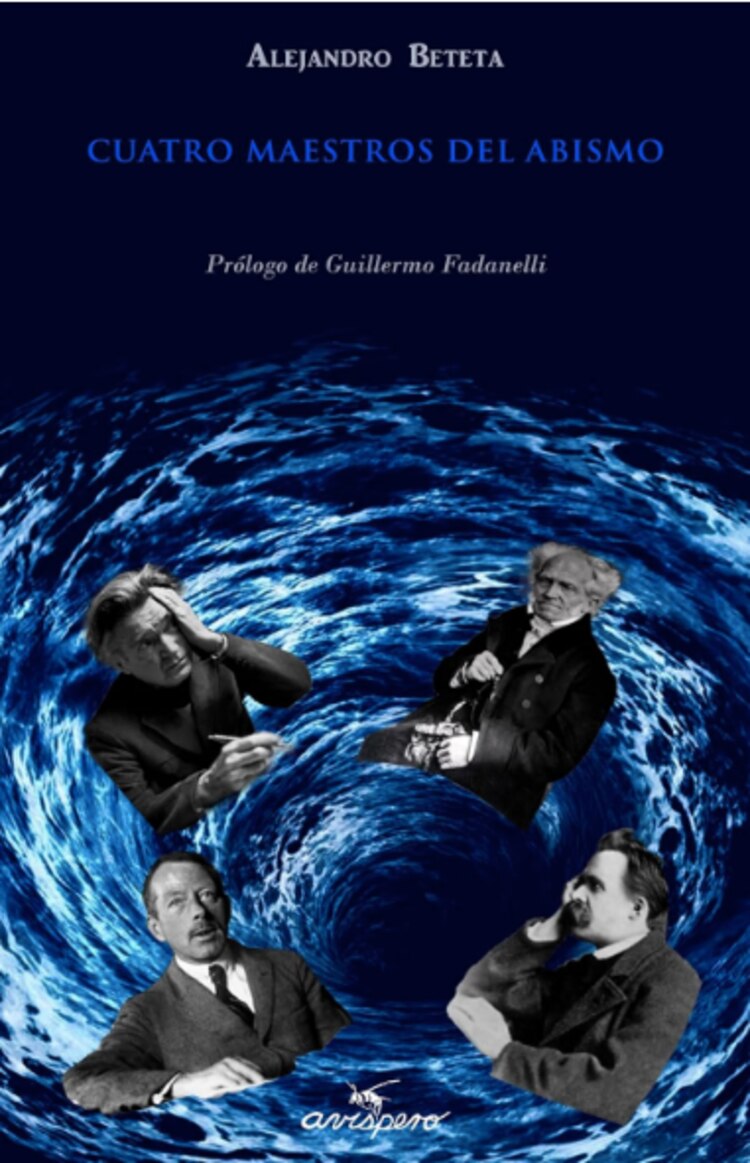

ALEJANDRO BETETA ES un hallazgo inesperado, además de que las obsesiones sombrías de los pensadores que atraen su atención (Schopenhauer, Nietzsche, Robert Walser y E. M. Cioran) se hallan en esta obra claramente expresadas. El libro se titula Cuatro maestros del abismo (Editorial Avispero, 2021) y lo que sorprende es que en el actual bullir de la anécdota fútil, de la historia interesante o la novedad, haga su aparición un volumen escrito desde la lectura y la apreciación personal, mas sin ausencia de erudición sumada al juicio del autor a quien perturba la escritura, el pensar y la vida de estos cuatro hombres que son ya parte de una convulsiva historia de las ideas y de la literatura. En el ensayo dedicado a Schopenhauer, Beteta escribe que sería injusto condenar a un hombre por los prejuicios de su época, las disensiones de sus adversarios o los panegíricos de sus amigos o lectores. Y en su ensayo acerca de Walser comienza advirtiendo que “nuestras más elaboradas máscaras están relacionadas con nuestros miedos más profundos”.

Acierta en ambas citas: a menudo soy testigo de escritores y artistas sepultados no solamente por los prejuicios de la época, sino también a manos del minucioso trabajo de la ignorancia. Por otra parte, la máscara es el único rostro verdadero, en cuanto no nos permite fingir o engañar a quienes la desnudez de sus gestos tarde o temprano traiciona. Beteta no miente en cuanto a sus lecturas; su escritura es sencilla porque proviene de una reflexión y de la gravedad de la lectura. Los pensadores que retrata y ausculta nos son conocidos: el pesimismo de Schopenhauer que lleva hasta sus últimas consecuencias a partir de las premisas de Kant; el pudor, la soledad, el exilio y la observación inesperada de Robert Walser; la alegría creadora que desde la disolución de los prejuicios morales emprende Nietzsche vía su bella escritura; la amargura resignada que practicó E. M. Cioran. Lo poco común es que los cuatro ensayos que conforman este libro y que entrelazan la vida y obra de cada autor hayan sido concebidos por la malicia y el saber de un joven nacido en 1990 en Oaxaca, tierra de José Vasconcelos.

Descubro en un poema de Thomas Bernhard: “De noche soy más pobre que una rata / Todos me han olvidado, / Pero veo la mesa / Y el vino que beberé”. El escritor austriaco, esa luz negra, es uno de los seis escritores que nos relata en su libro, El siglo solitario, el escritor oaxaqueño Guillermo Santos. Una época que, como el mismo Bernhard sugiere, encarna en el gradual desvanecimiento de la luz. El siglo XX y sus escritores y pensadores más perspicaces nos mostraron el lado bestial de los seres humanos, la comedia de las instituciones, el apogeo de la muerte, la paradoja de la libertad y el suicidio intelectual de los herederos del humanismo. El siglo solitario (Zopilote Rey, 2021) es un título sostenido por las ideologías de la centuria pasada: sus utopías y deseos de progreso compartido fracasaron, sus pensadores menos ingenuos vivieron y lo describieron abiertamente. Así, Guillermo Santos relata el deseo de Imre Kertész de vivir fuera de la historia; en un campo de concentración nazi el escritor húngaro descubre la felicidad de lo insólito, de la podredumbre humana y del martirio vivido en su terreno natural. El campo de concentración tiene que ser vivido como una mentira, no como realidad, escribe Kertész; no podría ser de otra manera, pues aquellas ergástulas de la barbarie son insoportables incluso para la más distraída imaginación. Aunque W. G. Sebald es, me parece, otra clase de escritor, edifica un mundo simultáneo, el espacio de la minucia cotidiana, de la memoria personal y de la destreza erudita: en El siglo solitario sobresale una precisa y devastadora cita del autor alemán: “Todo conocimiento está rodeado de una oscuridad impenetrable. Lo que percibimos no son sino luces aisladas en el abismo de la ignorancia”. Un escritor y una filósofa y mística culminan estos ensayos escritos con la claridad de quien comprende y troca la pasión por la sabiduría meditabunda: Ernst Jünger y Simone Weil.

PIENSO QUE RESULTARÁ comprensible que en este espacio no haya profundizado mayormente en los autores expuestos. A pesar de esta limitación no quiero dejar de insistir en que la tierra natal, la edad o el prejuicio de la ignorancia no han impedido a estos cinco escritores sobresalir en el nublado horizonte de nuestra cultura contemporánea. La estricta supremacía de la imagen sobre el universo complejo de la buena literatura, aunada a la escritura vagabunda y frívola de la mayoría de las recientes voces, creadas por el analfabetismo, la tecnología tiránica y un mercado sostenido en los negocios editoriales, todo ello representa un obstáculo para el aquilatamiento de lo que es novedad y no sólo avidez de novedades.

Si el siglo pasado fue una centuria solitaria, el actual es el de la confusión y de la conclusión de un equívoco: fabricar un Frankenstein a partir de la tecnología, la ética mercantil, la ocurrencia multiplicada y la ausencia de una crítica profunda. Añado un comentario: la escritura de los autores descritos en estas páginas no podría ser más diversa: es la soledad y la desesperación la que recorre sus páginas.