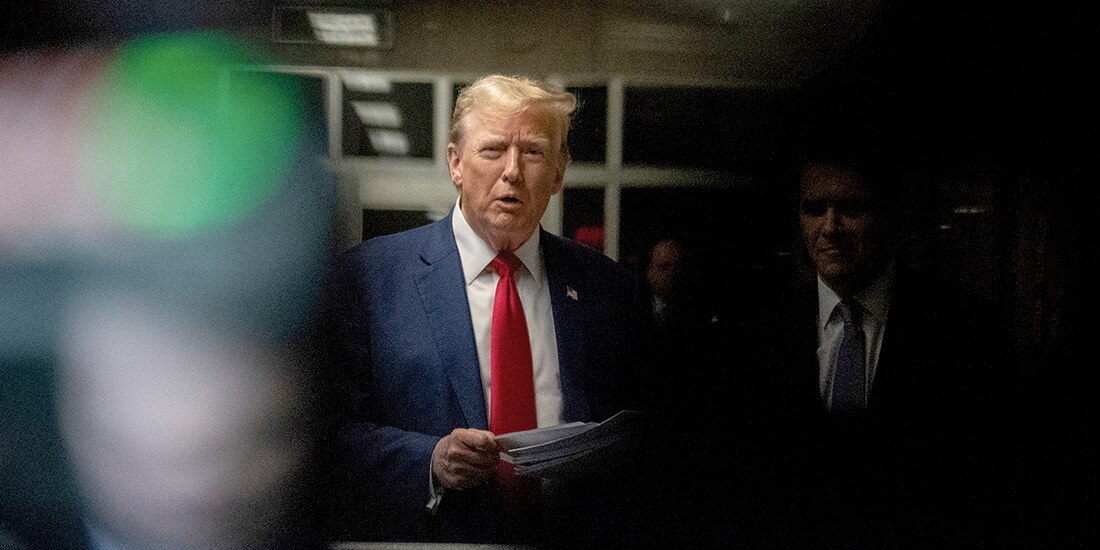

En los últimos días hemos escuchado a Donald Trump cantar victoria en el juicio de Stormy Daniels, aunque aún no termina, a Vladímir Putin celebrar la “gran victoria” del ejército ruso en Ucrania, que sigue en pie de guerra, y a Benjamín Netanyahu prometer la “victoria total” sobre Hamas, mientras la masacre en Gaza continúa sumando muertos de civiles inocentes.

Anticipar la victoria o alardear de ella una vez conseguida es un mecanismo habitual de los deportes y las guerras. Lamentablemente, también de la democracia, sobre todo en contextos de real competencia electoral. Sin embargo, entre los teóricos de las elecciones no parece haber consenso sobre cuál es el efecto preciso de un triunfalismo demasiado pronunciado.

Si quien lleva la ventaja pregona excesivamente su triunfo puede desestimular a sus propios votantes y, a la vez, incentivar a los del partido contrario. Si esa ventaja es muy amplia, el triunfalismo no tendría costos, pero si se acorta, puede ser fatal, ya que buena parte del voto se movilizaría, justamente, para evitar que suceda lo que se presenta como inevitable.

Pasó en las recientes elecciones argentinas, en noviembre de 2023, cuando la mayoría de las encuestas daba una ventaja al oficialismo y el discurso gubernamental, especialmente, en su flanco kirchnerista, no dudaba del triunfo de Sergio Massa, por su desempeño en las primarias. Sucedió también en 2016, en Estados Unidos, cuando el triunfalismo demócrata, en torno a la candidatura de Hillary Clinton, pudo haber contribuido a la victoria de Donald Trump.

No hay candidato o candidata que diga que va a perder una elección. Jean-Luc Mélenchon en Francia y Bernie Sanders en Estados Unidos siempre declararon que iban a ganar, aun cuando no tuvieran posibilidades reales de lograrlo. Pero una cosa es el triunfalismo testimonial de quien sabe que va a perder y otra el triunfalismo arrogante de quien se sabe con ventaja.

En cualquier caso, el triunfalismo de una candidata o un candidato parece comprensible y hasta inevitable. Por momentos, las campañas electorales semejan torneos romanos. Menos razonable es el triunfalismo de tantos analistas y académicos, especialmente, de las ciencias sociales que, en teoría, debieran favorecer la idea de que lo mejor para una democracia es el carácter competido de las contiendas políticas.

Muy de estos tiempos de deterioro democrático es la vocación hegemonista de las opciones en pugna. Se piensa que mientras más arrolladora es una mayoría más eficacia puede tener como gobierno, y no necesariamente es así. Tan sólo en América Latina es evidente que los gobiernos hegemonistas, aquellos que llegan, incluso, a carecer de oposición legítima, son los más ineficaces en cuanto a políticas públicas se refiere.

Algunos gobiernos de la izquierda democrática latinoamericana, como los dos primeros de Lula de Silva en Brasil, los de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile y los de Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay, tuvieron que negociar sus programas con oposiciones legislativas o regionales, y alcanzaron un rendimiento notable en el avance de la igualdad y la reducción de la pobreza.

Se dice con frecuencia que el hegemonismo es una tendencia mundial, pero así como es cierto que el número de democracias decrece a nivel global, las que existen no son predominantemente mayoritistas. No es cierto que la pérdida de contrapesos, de gobiernos divididos o de “cohabitaciones”, como se les llama en Francia, sea un signo ineluctable de esta época.

La peor modalidad de triunfalismo es aquella que, detrás del culto a la hegemonía o del sobrado espíritu competitivo, esconde un desprecio por la existencia de una oposición legítima. El triunfo no es ahí la victoria electoral sobre el contendiente sino la confirmación de que sólo hay un proyecto verdadero, el del oficialismo, y que los oponentes están inexorablemente destinados a la derrota.